La mia bambina aveva solo tre giorni. Non avevo ancora avuto il tempo di darle un nome. Eppure, l’uomo con cui avevo condiviso il letto e i sogni mi guardava come un estraneo. Non disse molto, solo due parole fredde e spietate:

“Test del DNA.”

E così… ho dovuto prelevare il sangue dalla mano della mia bambina appena nata affinché lui potesse confermare che era davvero sua.

Tre giorni dopo il parto, il reparto maternità era immerso in una soffusa luce dorata. I vagiti dei neonati si alzavano e si abbassavano, mescolandosi ai passi delle infermiere e ai dolci mormorii di altre giovani madri che cullavano i loro piccoli.

Tenevo stretta al petto la mia bambina rossa e fragile, osservando il suo visino mentre dormiva pacificamente. I miei occhi si riempirono di lacrime. Era mia. La mia carne e il mio sangue. L’essenza stessa di un amore che un tempo credevo indistruttibile.

Eppure… dopo soli tre giorni, non ero nemmeno sicuro di avere una vera famiglia.

Javier, mio marito, era in piedi ai piedi del letto, con le braccia incrociate e gli occhi spalancati per il sospetto.

Non ha toccato il bambino. Non mi ha chiesto come stavo dopo il parto doloroso.

Rimase in silenzio, un silenzio che non riuscivo a comprendere.

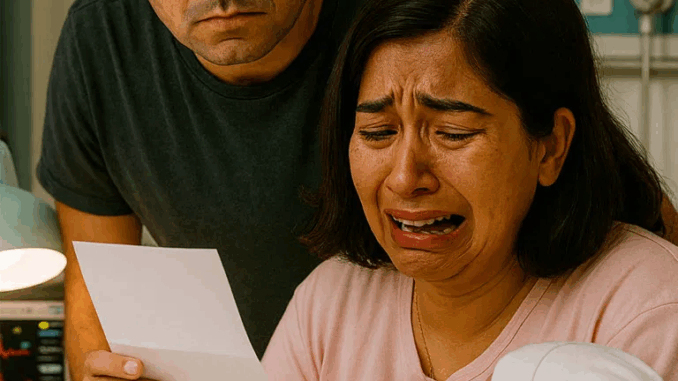

Ho pensato che forse era sotto shock, forse sopraffatto… finché non ho notato il foglio che aveva in mano: un modulo di registrazione per un test del DNA. Mi sono bloccato.

“Javier… cos’è questo?” chiesi con voce tremante.

Lui non rispose. Invece, estrasse silenziosamente una piccola fiala di vetro contenente alcol isopropilico, batuffoli di cotone, garza sterile e un ago minuscolo.

E ho capito. Voleva prelevare il sangue del nostro bambino per un test di paternità.

“Sei pazzo? Ha solo tre giorni! È così piccola. Come puoi anche solo pensare…”

«Allora spiegami questo», lo interruppe, con voce che si faceva dura.

“Perché non mi assomiglia? Ha gli occhi castano chiaro, i capelli sono morbidi e ricci, il naso non assomiglia né al tuo né al mio. Pensi che io sia troppo cieco per non notarlo?”

Ho guardato il nostro bambino. Poi di nuovo lui.

La mia vista si offuscò per le lacrime. Un’ondata di dolore mi travolse, soffocando ogni ragione.

A solo scopo illustrativo,

A solo scopo illustrativo,

ero sbalordito, intorpidito. “Non ho fatto niente di male”, sussurrai. “È tua figlia. Puoi dubitare di me, ma ti prego, non farle del male. Non lasciare che la sua prima ferita nella vita derivi dalla sfiducia nel proprio padre”.

Lui non si commosse. Anzi, emise un lungo respiro, come se avesse trattenuto troppo a lungo. “Allora dimostralo.”

Guardai la nostra bambina. Le sue piccole dita afferravano l’orlo della mia camicia da notte. Il suo viso era ancora innocente nel sonno.

Come madre, non potevo sopportare di vederla soffrire. Ma non potevo nemmeno restare in silenzio e lasciare che suo padre fosse consumato da un dubbio velenoso.

Così ho serrato la mascella. Le ho disinfettato il mignolo da sola. Non ho osato usare l’ago. Ho chiesto all’infermiera una lancetta pediatrica adatta per prelevare il sangue.

Una piccola puntura, una goccia di sangue si è formata. Ho seguito le istruzioni sulla cartina e ho assorbito la goccia sulla scheda di raccolta.

“Ecco”, dissi. “Prendilo. E che tu possa avere ancora abbastanza buon senso per accettare qualsiasi risultato tu ottenga.”

Prese il campione. Senza una sola parola di conforto. Senza nemmeno guardare sua figlia. La porta si chiuse dietro di lui come un freddo, definitivo verdetto. Io ero seduta lì, con la bambina tra le braccia, il cuore vuoto.

Dormiva serenamente, ignara che suo padre le avesse appena prelevato il sangue, non per preoccupazione, ma per chiedersi se meritasse di essere riconosciuta.

Ho pianto. Non per l’umiliazione di essere messa in dubbio, ma perché mia figlia di tre giorni era già stata ferita dal dolore acuto dei sospetti di suo padre.

Passarono tre giorni. Non tornò. Nessun messaggio. Nessuna chiamata. Nel reparto maternità c’eravamo solo io e il mio bambino: un neonato di meno di una settimana, e una madre che sanguinava dentro.

Ho fatto tutto io: l’ho nutrita, l’ho cambiata, l’ho pulita.

Di notte piangeva. La cullavo per ore sotto le luci soffuse dell’ospedale. A volte pensavo di crollare.

Ma ogni suo respiro debole mi ricordava: “Devi resistere, mamma”.

Il giorno in cui mi hanno dimesso, è tornato. In ritardo. In silenzio. In mano aveva una busta sigillata: il risultato del test del DNA. Non avevo bisogno di vederla. Sapevo già cosa c’era scritto.

Ma ho comunque chiesto: “L’hai letto?”

Lui annuì, con gli occhi bassi. “Io… mi sbagliavo”, disse, con la voce roca, arida per le notti insonni. “È mia. Corrispondenza al 99,999%. È mia figlia… di nessun altro.”

Non dissi nulla. La nostra bambina giaceva nella culla accanto a me, con gli occhi spalancati, fissandolo, come se anche lei stesse cercando di leggere il volto dell’uomo chiamato “padre”.

“Cosa vuoi adesso?” le chiesi. “Mi dispiace”, sussurrò. “So che non merito il tuo perdono.”

“Ma… voglio sistemarlo.” Risi. Amaro, secco. “Sistemarlo? Dopo avermi costretto a pungere la nostra neonata? Dopo aver dubitato del carattere di tua moglie a causa di un naso che non assomigliava al tuo? Dopo avermi abbandonato durante ogni ora dolorosa della mia convalescenza, mentre nutrivo, consolavo e mi prendevo cura di nostra figlia da sola, con il tuo silenzio che mi bruciava il cuore?” Non disse nulla. “Ti rendi conto che le mie ferite non sono sul mio corpo, ma nel profondo del mio cuore? E peggio ancora, nostra figlia… crescerà sapendo che suo padre una volta le ha prelevato il sangue per dimostrare che valeva la pena tenerla?” Si inginocchiò.

Proprio lì, nel corridoio dell’ospedale. Si nascose il viso tra le mani e singhiozzò come un bambino. L’uomo che un tempo amavo, un tempo ammiravo per la sua forza, ora era distrutto davanti a me. “Potrai mai perdonarmi?” chiese. Lo guardai. Lo guardai davvero. Era il padre di mia figlia. Ma era ancora degno di essere chiamato mio marito? Risposi con una domanda:

“E se l’esito fosse stato diverso? Cosa avresti fatto allora?” Alzò lo sguardo, sorpreso. “Io… non lo so. Ma avevo bisogno di esserne certo.” “Eccoti qui”, dissi. “Eri disposto a buttare via tua moglie e tua figlia sulla base di un dubbio che non avevi nemmeno confermato. Hai scelto il sospetto all’amore. Alla paternità.” E ora… anche se te ne penti, la ferita è già lì.” Non urlai. Non piansi più. Mi sentii solo… vuota. Mi chiese di riportarci a casa.

Rifiutai. Invece, portai nostra figlia a casa dei miei genitori. Non per portargliela via, ma perché aveva bisogno di tempo. Per guarire. Per ritrovare me stessa. E perché imparasse che l’amore non è solo sangue, è fiducia. Tre mesi dopo, ci veniva a trovare regolarmente. Niente più scuse. Niente più rabbia. Solo calma, paziente perseveranza. Imparò a tenerla in braccio, a trasformarla, a cullarla per farla addormentare. Lei iniziò a riconoscere la sua voce, il suo odore. Osservavo tutto, con il cuore diviso tra tristezza e pace. Un giorno, lei lo guardò e balbettò la sua prima parola: “Papà”.

Scoppiò a piangere. Non di gioia. Ma perché sapeva… che sua figlia lo aveva perdonato prima ancora che lui glielo chiedesse. Quanto a me… non potevo dimenticare. Ma non potevo nemmeno dimenticare. Volevo portarmi dietro l’amarezza per sempre. Così gli dissi: “Non devi più scusarti. Se la ami davvero, sii il padre che merita. E forse… un giorno… imparerò a fidarmi di nuovo di te. Ma non oggi”. Perché il sangue può dimostrare la paternità. Ma non può dimostrare l’amore. Una famiglia non si costruisce sul DNA: è tenuta insieme dalla fiducia.

Để lại một phản hồi