Quando mi sono sposato a trent’anni, non avevo niente a che fare con la mia famiglia. Non ero povero, a dire il vero, ma avevo troppi risparmi, troppa eredità e troppa sicurezza. Mia moglie, Laura, proveniva da un ambiente simile: anche la sua famiglia non era benestante. L’unico parente sopravvissuto era suo padre, un uomo fragile e silenzioso sulla sessantina, che viveva di una modesta vita militare.

Poco dopo il nostro matrimonio, venne a vivere con noi. All’inizio non ci feci caso. Era il padre di Laura e rispettavo il suo desiderio di tenerlo vicino a sé. Ma quello che non mi aspettavo era che sarebbe rimasto con noi per vent’anni.

Per vent’anni, non ha mai pagato un centesimo per elettricità, acqua, cibo o medicine. Non si offriva di aiutare con i bambini, non cucinava, non puliva e parlava raramente. Alcuni vicini sussurravano che fosse “il più grande scroccone del quartiere”.

Cercavo di rimanere paziente, ma a volte il risentimento si faceva sentire dentro di me. Tornavo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, aprivo il frigorifero e lo trovavo quasi vuoto. Poi lo vedevo seduto in soggiorno, a sorseggiare il suo tè, calmo, come se il mondo gli dovesse pace e silenzio. Allora, mormorai tra me e me: “Deve essere bello vivere gratis”. Ma non pronunciavo mai quelle parole ad alta voce, abbastanza perché lui le sentisse.

Ogni volta che la frustrazione prendeva il sopravvento, mi ripetevo: è un vecchio. È mio suocero. Se non mi prendo cura di lui io, chi lo farà? Così mi ingoiavo le lamentele.

Gli anni passarono così, in questa routine silenziosa. I nostri figli crescevano. Facevamo fatica con le bollette, a volte sopravvivendo di stipendio in stipendio, ma resistevamo. Mio suocero rimaneva seduto sulla sua poltrona, immobile, silenzioso, quasi parte del nostro lavoro.

Poi, più tardi, tutto si fermò. Laura gli stava preparando la sua ciotola di farina d’avena, come al solito. Quando andò a prenderlo, lo trovò immobile, con le mani piegate in grembo. Se n’era andato pacificamente, nel sonno.

Il funerale fu modesto e discreto. Dato che la famiglia di Laura aveva un sacco di soldi, pagammo tutto noi. Non me ne importava. Era, ai miei occhi, l’ultimo dovere che gli dovevo: dopotutto, faceva parte della nostra famiglia da vent’anni, che mi piacesse o no.

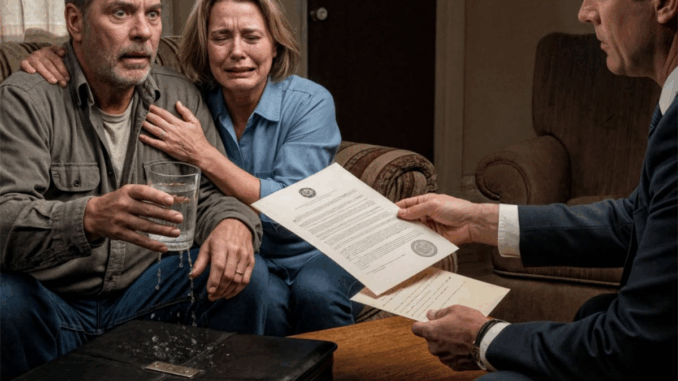

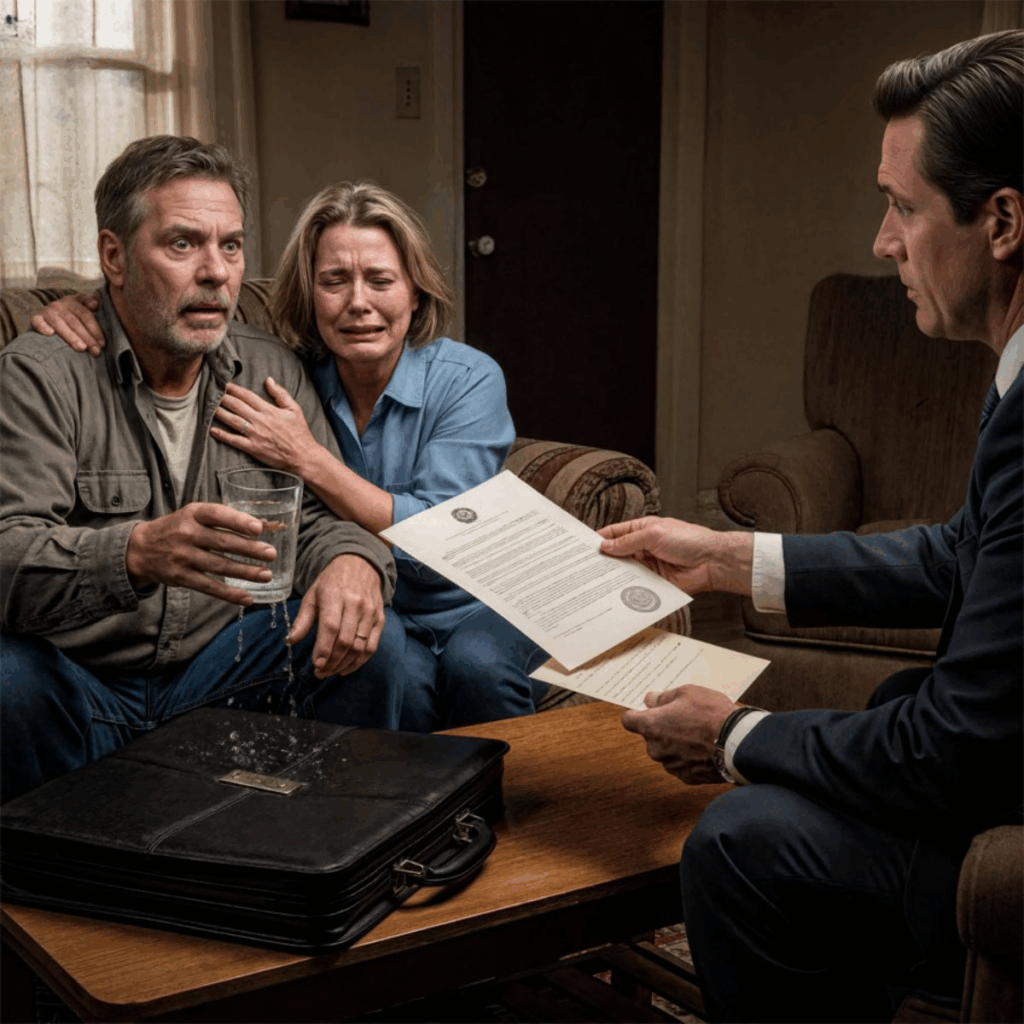

Tre giorni dopo, mentre la vita tornava lentamente alla normalità, il campanello suonò. Un uomo in giacca e cravatta era in piedi sui nostri gradini, con una valigetta in mano. Si presentò: James Carter, avvocato.

“Lei è il signor Michael Turer?” chiese.

Mi sentii strano, incuriosito.

Posò la sua valigetta sul tavolino da caffè, tirò fuori una pila di documenti e disse delle parole che mi fecero congelare:

“Il tuo defunto suocero ti ha nominato esecutore testamentario. Ha lasciato beni di cui potresti non essere a conoscenza.”

Rimasi senza parole.

“Un’eredità?” ripetei. “Questo non doveva niente! Non ha nemmeno pagato il suo cibo. Che eredità?”

L’avvocato mi fece scivolare un documento. Un testamento ufficiale, firmato e timbrato. Il mio patrigno, quello che credevo fosse senza personalità, aveva lasciato non solo risparmi, ma anche proprietà e investimenti.

Fissai i numeri con incredulità: “mezzo milione di dollari”, due piccole case in affitto in un quartiere vicino, uffici governativi.

Facevo fatica a respirare. Per vent’anni l’avevo considerato un peso. E questa era la prova che possedeva risorse considerevoli per tutto quel tempo.

“Perché?” balbettai. “Perché non l’ha mai usato? Perché ci ha lasciato pagare tutto?”

L’avvocato abbassò la voce.

“Mi ha chiesto di darti questa lettera.”

Lo piegai con mano tremante. La scrittura era esitante, ma leggibile.

Michael,

se stai leggendo questo, sono a posto. Probabilmente mi hai visto come un peso. Forse mi hai anche criticato, e non avresti sbagliato. Sono rimasto in silenzio mentre tu lavoravi instancabilmente. Ma avevo le mie ragioni.

Quando mia moglie è morta, ho capito quanto fosse fragile la vita. Ho deciso che il mio denaro sarebbe stato sufficiente per i miei bisogni, e tutto il resto sarebbe stato preservato. Volevo lasciare qualcosa a mia figlia, e a te, suo marito, l’uomo che portava più di quanto avrebbe dovuto.

So che pensavi che stessi facendo tutto. Ma ogni giorno ti osservavo: ti prendevi cura della tua famiglia, la proteggevi, sopportavi tutto. Volevo vedere se avevi davvero la forza di carattere che Laura mi aveva descritto. E ce l’avevi. Non mi hai mai abbandonato. Non mi hai mai abbandonato.

Ciò che ho messo da parte è il tuo. Usalo per la famiglia. Costruisci qualcosa di meglio di quello che sono riuscito a realizzare. Sarà il mio modo di ringraziarti.

Artù

Rimasi lì, senza parole, con gli occhi lucidi. Laura mi strinse silenziosamente la mano. Anche lei stava piangendo, non per i soldi, ma per la verità che aveva appena scoperto su suo padre.

Nelle settimane successive, sistemammo la proprietà. Fu una fortuna, ma per noi fu una vera e propria sfida. Pagammo i nostri debiti, mettemmo da parte dei soldi per l’istruzione dei nostri figli e ristrutturammo completamente la casa, che aveva un disperato bisogno di essere ristrutturata.

Ma più dei soldi, era la mancanza che mi rimaneva impressa. Per anni l’avevo giudicato inutile. Forse avrebbe potuto parlare, spiegare. Ma nel suo ostinato silenzio, aveva scelto un’altra strada: quella della prova e del dono finale.

Oggi, lo vedo più come un peso. Lo vedo come un uomo che viveva secondo il suo piano segreto, disposto a usare il suo giudizio per garantire un futuro a coloro che amava.

Quando mi siedo in soggiorno, a volte immagino ancora la sua silhouette sulla vecchia poltrona, il tè che ho preso, sempre in silenzio.

Ma ora, mi sento anche un po’ rinchiuso.

Provo gratitudine.

Perché il suo silenzio non era vuoto: era sacrificio.

E, in quel momento, ci ha dato molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare.

Để lại một phản hồi