Parte prima

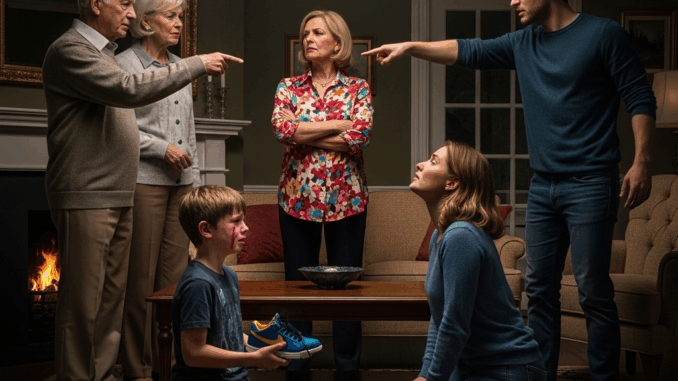

Ero in piedi, fradicio, sulla veranda dei miei genitori, stringendo un sacchetto di carta ammorbidito agli angoli. Dentro: scarpe da ginnastica nere con il velcro: senza marchio, poco appariscenti, robuste. Liam ha sette anni; armeggia ancora con i lacci, arricciando le dita dei piedi per non perdere i buchi del suo vecchio paio, infilandoci dentro il fazzoletto di carta come se il cartone potesse trasformarsi in pelle. I suoi piedi dicevano quello che la sua bocca non diceva: Mamma, ne ho bisogno.

La casa mi accolse con il suo silenzio particolare, quello che aleggia tra le pareti anche molto tempo dopo che le voci si sono fermate. La mamma non mi salutò. Dalla cucina: un secco “Sei in ritardo”, come se la puntualità potesse riscattare tutto il resto.

Papà abbassò il giornale, sbirciando oltre il bordo con quell’espressione annoiata che avevo imparato a memoria da bambino. “Non dirmi che hai dimenticato la busta.”

La borsa tra le mie mani divenne più pesante, come se avesse assorbito pioggia e sensi di colpa. “Non ho portato la busta”, dissi a bassa voce.

Il silenzio si diffuse attorno alla frase. La mamma si asciugò le mani, si appoggiò allo stipite della porta e guardò, non il mio viso, ma la borsa.

“Cos’è quello?” Il tono di avvertimento diceva di non rispondere.

Allungò la mano, mi strappò la borsa dalle mani e sollevò le scarpe come se avesse tirato fuori qualcosa di ammuffito dal frigorifero. “Hai comprato delle scarpe?”

“Per Liam”, dissi. “Aveva bisogno… del suo vecchio paio…”

“Moccioso egoista”, sibilò, lanciando la borsa in modo che scivolasse lungo il corridoio e si fermasse sotto il tavolo, con le lingue penzoloni come cani stanchi.

“Ti abbiamo detto settimane fa che tua sorella ha bisogno di quei soldi per la luna di miele”, continuò. “Il resort vuole una caparra.”

Papà ripiegò il giornale con un’aria attenta e offensiva, la coreografia di una lezione che aveva deciso di tenere. “Ti comporti sempre come se tuo figlio fosse un principe”, disse, con la nonchalance di uno schiaffo. “È un errore. Come te.”

I capelli bagnati mi si appiccicavano alle guance. Avevo le dita fredde, ma un diverso tipo di intorpidimento rendeva ferma la mia voce. “Lavoro a turni”, sussurrai. “Ho coperto ogni compleanno, ogni uniforme, ogni pranzo. Non ti ho mai chiesto niente.”

“E tu continui a deluderci”, disse la mamma, senza nemmeno guardarmi.

Papà si alzò; il foglio si incrinò come se sussultasse. “Non è di famiglia”, borbottò, avvicinandosi a me, con gli occhi puntati sullo spazio tra le mie sopracciglia per non dover incrociare il mio sguardo. “È imbarazzante.”

La mamma si mosse per prima. Lo schiaffo mi fece perdere la pioggia più forte della tempesta. Mi fischiavano le orecchie; mi bruciava la guancia. Tenni le mani sullo schienale della sedia: lezioni imparate da giovani. Papà mi spinse sulla sedia, si chinò su di me con quel suo respiro stantio e familiare. “Dobbiamo insegnarti la gratitudine”. La cinghia uscì come un metronomo. Non selvaggia, non arrabbiata: fredda, metodica. Un compito cancellato. Per aver comprato delle scarpe a un bambino di sette anni.

Dopodiché, la mamma mi lanciò un sacchetto di piselli surgelati sulla schiena, come per gentilezza. “Il matrimonio è tra un mese”, disse. “Riparati la faccia. Ci servono delle belle foto”.

Un’ora dopo, raccolsi le scarpe umide e ostinate, trovai la ricevuta incollata alla cucitura e me ne andai. Il ferro mi si accumulava sotto la lingua a forza di mordere contro il rumore. Fuori, la pioggia si era diradata in una nebbia luminosa e sfocata. A casa, Liam dormiva sul divano, canticchiando cartoni animati, con un calzino strappato all’estremità. Misi le scarpe accanto a lui e mi sedetti senza svegliarlo. Per la prima volta da mesi, il pianto era caldo invece che acquoso: silenzioso, sincero.

Mai più, mi dissi. Questa volta le parole non volarono via; si depositarono. La mattina dopo, dopo aver preparato il pranzo a Liam, baciato i suoi capelli e ricordatogli la parola con la stella – perché, pensata per intrappolare i bambini di seconda elementare – guidai fino a un colloquio senza dirlo a nessuno. Turni di notte a pulire gli uffici: corridoi vuoti, l’odore dei soldi altrui e del caffè stantio. Mi assunsero. Infilai tre turni di notte nelle mie quarantacinque ore settimanali al ristorante, imparai a bere acqua negli armadi, a ridare vita a piedi che avevano iniziato a credere che il dolore fosse il loro scopo.

Non mi sono tenuta in serbo per panorami caraibici che non avrei mai visto. Ho tagliato le punte e le ho infilate in una busta, non del tipo che papà voleva. La ripiegavo su me stessa, ogni settimana più a fondo.

Due settimane dopo, andai al bridal shower di mia sorella perché la mamma mi aveva mandato un messaggio con una foto del suo dito medio con la didascalia: “Venite o non venite al matrimonio”. Indossai l’abito nero che indossavo per qualsiasi evento che richiedesse il nero. Mi fecero sedere a un tavolo vicino al cibo, lontano dalla star del momento e dal vaporoso altarino delle foto di famiglia. “Non ha nemmeno portato un regalo”, disse una zia, non dolcemente.

«Per le scarpe», aggiunse un cugino con la voce che la gente usa per i furti nei negozi.

Crystal era lì, in un abito bianco scintillante, pensato per le serate, e stava scartando gli elettrodomestici che non avrebbe usato. Mi vide. Non si prese la briga di sorridere. “Ora puoi andare”, disse, abbastanza forte da far voltare tutti. “Questa parte è per chi ha effettivamente contribuito.”

La gente rideva in quel modo cattivo e scherzoso. La mamma mi lanciò un’occhiata con quella scrollata di spalle che un tempo indicava il destino, come se il mondo si fosse finalmente sistemato per il meglio. Uscii, calmo come un fuso.

Quella notte, dopo che Liam aveva scritto “perché” e si era addormentato, ho aperto un quaderno e ho scritto come se dovessi una linea del tempo al futuro. Non solo le scarpe: la notte in terza media in cui papà mi ha fatto dormire in giardino perché avevo detto di no a voce troppo alta. I certificati di merito che mamma aveva nascosto in modo che il frigorifero potesse appartenere a una figlia. Ho stampato delle foto: la mezzaluna viola sul braccio di Liam, dovuta al gomito “ops” di Crystal al Ringraziamento; il Natale in cui mio figlio indossava un maglione che avevo fatto a maglia accanto a tre vestiti nuovi di zecca per i cani di Crystal. Ho attaccato tutto con il nastro adesivo e ho tracciato delle linee tra le cose attaccate finché il motivo invisibile dall’interno di una persona non si è trasformato in una mappa.

Poi ho fatto una chiamata e ho imparato un numero che ha trasformato la rabbia in uno strumento. Fingendomi l’assistente di Crystal, ho chiesto a un addetto del resort – con quella voce da concierge – informazioni sulla caparra per la suite presidenziale. “Dodicimila dollari”, ha detto. “Pagati per intero con un assegno a tuo nome”.

Il mio nome.

Il mondo si è capovolto. Ho tremato così forte che la custodia del mio telefono ha scricchiolato. In banca, la stampante ha sputato la prova: otto giorni prima era stato effettuato un bonifico da un conto cointestato che non avevo mai chiuso dopo il liceo – chi insegna ai diciassettenni come chiudere una relazione come si deve? Le firme non erano mie. I soldi erano spariti. “Il suo ricorso è un reclamo legale”, ha detto l’impiegato con quel tono cortese tipico del sistema. Ho presentato la denuncia, in silenzio, a un avvocato che scriveva dignità come strategia e ha annuito quando ho detto: “Ancora nessun nome”.

Poi ho chiamato Ben, l’amico che una volta mi ha aiutato a rubare il giornale della scuola alla squadra di football. Ora gestisce un piccolo podcast investigativo, il tipo di adulto che noi dodicenni ammireremmo. Gli ho mandato un’infanzia sfocata e un furto nitido. “Sei sicuro?” mi ha chiesto. “Niente nomi”, ho risposto. Ho mandato le foto comunque. Ha sempre saputo distinguere una storia da una granata.

Una settimana dopo, uscì il suo episodio: un titolo delicato che invogliava tutti a premere play e una trama così incisiva da far fare i conti a una città. Raccontò una storia sul costo del favoritismo – pura sociologia, a meno che non si vivesse a casa nostra. Il golf club che si comportava come se Dio fosse un membro smise di rispondere alle chiamate di papà. Il presidente del consiglio di amministrazione della chiesa prese i miei genitori per i gomiti e disse che l’evento di beneficenza che avevano organizzato per un decennio sarebbe continuato, con una verifica contabile. Crystal perse un contratto con un marchio per il suo blog sulla luna di miele. Pianse con i suoi follower, con ciglia impeccabili; i commenti fecero il lavoro che la famiglia non aveva mai fatto. La mamma lasciò un messaggio che cercava di sembrare arrabbiato e che involontariamente suonava spaventato.

Arrivò un invito indirizzato a Liam, con un biglietto intriso di crudeltà politica: Può venire se tu stai lontano. La tua presenza avrebbe messo a disagio la vera famiglia. Liam ripassò la calligrafia e chiese: “Mamma, non sono forse una vera famiglia?”. Le vibrazioni di quella domanda risuonarono per anni. Gli dissi l’unica cosa vera per entrambi. “Tu sei tutta la mia famiglia”, dissi. “Tu sei tutta la mia famiglia”.

La mattina del matrimonio, mentre sistemavano peonie a trecento dollari a bouquet e appendevano zoccoli di cavallo al rallentatore, tirai fuori l’ultima scatola da un deposito a due città di distanza e chiusi la porta di un appartamento che non conosceva il mio nome. Per sei settimane avevo chiesto un prestito a fondo perduto, avevo comprato un monolocale in una cittadina a due stati di distanza e l’avevo fatto nostro senza dire a nessuno dove spedire le loro delusioni. La moquette era nuova ed economica, la scuola a cinque minuti a piedi, in un quartiere dove la gente salutava senza chiedere nulla in cambio, e c’era un portico sul retro che dava a est.

Prima di partire, ho spedito tre pacchi senza mittente e con tutti i debiti.

A Crystal: il suo invito strappato di netto e un biglietto scritto con cura: Non chiamarmi di famiglia solo per abbellire le tue foto. Liam non è un oggetto di scena. Non ho aggiunto “la carta è quella strappata”. Ho lasciato che il silenzio fosse l’inchiostro.

A mia madre: una foto incorniciata di me che tenevo in braccio Liam in ospedale, con i capelli appiccicati alla fronte, gli occhi selvaggi e integri. Oltre il vetro: Questo è stato il momento in cui sono diventata abbastanza. Non te ne sei mai accorta. Ho immaginato la cornice scricchiolare sotto il suo pollice e non ho sentito nulla.

A mio padre: nelle vecchie scarpe che indossavo per pulire gli uffici alle 2 di notte, infilai un biglietto: Queste mi hanno tirato fuori. I tuoi pugni no.

Poi ce ne siamo andati. Ho spento il telefono. Ho chiuso i miei account. Sono andata a prendere Liam a scuola come ogni venerdì e siamo partite verso un futuro che sarebbe stato esattamente come ci avevano insegnato.

Parte seconda

La nostra prima mattina nella nuova casa, Liam era seduto a gambe incrociate sul pavimento in pigiama e teneva la scatola dei cereali come un libro, scandendo la parola “marshmallow” come se potesse evocarli pronunciandola lentamente. Sun strisciava sul tappeto in un rettangolo caldo; ci sistemò i suoi dinosauri come se stessero imparando il calore. Mi sorprese a guardarlo e sorrise, con i denti spaiati per la ricreazione e un turno sbagliato sulla struttura per arrampicarsi, non perché qualcuno avesse preso qualcosa. “Non mi ha fatto male”, disse, compiaciuto di un dolore che non era fatto di paura. “Fa parte della crescita”. Ricambiai il sorriso con quel dolore che sembra un ringraziamento.

Nella nostra nuova città, i nomi sulle cassette della posta non mi dicevano ancora nulla, ma la seconda sera la donna due porte più in là bussò con una torta “per ogni evenienza” e un biglietto: Rowena , un numero di telefono scritto a penna a sfera. Due settimane dopo Liam si prese l’influenza; un uomo tranquillo con un figlio di sei anni lasciò la zuppa sui gradini e gli mandò un messaggio: scaldala lentamente e digli che è un supereroe. Si chiama Greg. Sua figlia, Tansy, che prende il nome da un fiore, si arrampica con una sicurezza che vorrei tenere in serbo.

L’insegnante che rimane fino a tardi il giovedì per i bambini le cui madri hanno un secondo lavoro ha chiesto a Liam cosa gli piace leggere. Quando ha detto dinosauri, spazio, fumetti, lei ha risposto: “Allora è quello che leggeremo finché le altre cose non smetteranno di fare paura”. Ho pianto al volante – un mese di coraggio alla volta – e ho deciso di imparare i nomi di tutti quelli che si presentano per mio figlio. Si possono costruire altari con le presenze.

Mia madre mi scrisse una volta, tramite la tavola calda in cui non lavoro più: un direttore dagli occhi gentili me la spedì con riluttanza. La busta era semplice. La calligrafia era la sua, la stessa che usava per firmare permessi e pagelle che non metteva mai sul frigorifero. Sei crudele. Abbiamo perso tutto. Ti abbiamo perso. Hai ottenuto ciò che volevi. Sei orgoglioso? L’ho infilata sotto la candela al limone che profuma la casa di scelta, poi ho portato fuori la spazzatura. Orgoglio, non è vero? È più puro di così: libertà, probabilmente. Sollievo. La quieta soddisfazione di uscire da una pièce che non ti ha mai dato una battuta decente e di scrivere la tua scena.

L’episodio del podcast che mi rendeva nervoso prima di andare a dormire è diventato, nel nostro nuovo CAP, il documento del raccolto di un’altra famiglia. Se coltivi favoritismi abbastanza a lungo, mangerai ciò che hai coltivato: solitudine, sospetto, amici scomparsi. Li ho lasciati mangiare in pace. Abbiamo conservato il dono dell’oscurità e l’abbiamo scritto nelle nostre giornate: non un racconto ammonitore, qui; solo un martedì.

I soldi scarseggiano, a dire il vero. Affitto, spesa, l’abbonamento dell’autobus che brilla nella mano di Liam come un biglietto per l’indipendenza. A volte lavoro ancora di notte – la povertà ruba il sonno prima di tutto – ma la differenza ora è che dormo in un letto dove nessuno si mette accanto a riscuotere i debiti, nemmeno nei sogni. La tavola calda mi ha insegnato a portare cinque piatti e a bilanciarne un sesto con il cuore. Le pulizie mi hanno insegnato la dignità di preparare le stanze per persone che non incontrerò mai. Il mio preferito è il nuovo lavoro alla mensa della scuola – me ne ha parlato la professoressa Row dopo avermi visto correre tra le fermate dell’autobus – perché posso passare a Liam una mela e una barzelletta attraverso una finestra e fingere che non sia strano.

Dopo tre mesi, Liam si sbucciò il ginocchio al parco giochi. Non si guardò intorno per vedere chi lo vedeva. Ispezionò il graffio come uno scienziato e corse di nuovo. Prima di andare a letto mi disse che gli piaceva il rumore delle sue scarpe nuove sul marciapiede. “Sembrano coraggiose”, disse. Lo scrissi sul quaderno che ora tengo per le cose importanti. Rideva più forte. Incrociava gli sguardi più spesso. A volte sussultava ancora quando la portiera di una macchina sbatteva, e imparai a dire “Sei al sicuro” con la stessa facilità con cui gli davo la buonanotte.

Le foto della luna di miele di Crystal non sono mai diventate virali. La boutique che le spediva gli abiti ha smesso di condividere i link. Il golf club ha accettato un assegno sostanzioso dai miei genitori e ha spedito una lettera: l’iscrizione non sarebbe stata rinnovata per motivi amministrativi: le istituzioni che chiedono l’elemosina fingono di non averne bisogno. Le signore della chiesa hanno sussurrato, poi hanno smesso. La gente del nostro vecchio mondo ha imparato quello che avevo sempre saputo: la crudeltà si deteriora in fretta quando non ci si può permettere il frigorifero in cui vive.

Il giorno della loro prima udienza di verifica, ero al parco a imparare i nomi degli alberi. L’insegnante di Liam ha menzionato un progetto di pressatura delle foglie; volevo farlo bene, così ho cercato su Google “corteccia che vedevo” e ho chiesto a internet di essere gentile. Una madre che aveva anche lei lasciato una famiglia, ma porta la fede nuziale su una catenina, si è avvicinata e ha detto che le piacevano le mie scarpe. Intendeva dire “ti vedo”. Siamo rimaste fianco a fianco mentre i nostri figli sperimentavano la gravità. Le ho detto che c’è un modo per uscire dalle case che giurano di essere amore. Lei ha annuito. “Non devi più dimostrare niente a nessuno”, ha detto, e le ho creduto, perché il mondo non ti manda sconosciuti con frasi del genere se non sei pronto.

I pacchi che spedivo diventavano storie che i miei genitori raccontavano per intrattenere gli amici rimasti. Papà diceva che le scarpe non significavano nulla perché erano vecchie. La mamma ruppe la cornice ma tenne la foto, non sapendo cosa farne della verità. Crystal si risentì dell’invito strappato non per la carta, ma per la sua inutilità come post. Non guardai. Un’amica mi mandò dei riassunti via SMS, sperando che mi aiutassero a perdonare più velocemente. Le dissi di perdonarsi per aver pensato che il perdono fosse una porta che si apre solo da un lato.

Abbiamo costruito una comunità di proposito e per caso. La signora Row ha insegnato a Liam a piantare i semi nella terra senza danneggiarli. Greg gli ha insegnato ad andare in bicicletta nel parcheggio dietro la farmacia dove prendo le medicine per la pressione – ne ho meno bisogno di prima, ma le prendo comunque, perché la sopravvivenza è una medicina. Il padre single in fondo al corridoio gli ha mostrato come riparare una catena con i denti e una parolaccia. Non ho rimproverato nessuno dei due; certe parole si guadagnano da vivere se ti fanno muovere.

Il primo giorno di seconda elementare, Liam entrò in classe senza voltarsi indietro, e poi si voltò comunque. Io salutai e piansi sull’autobus: sono quel cliché, e non me ne vergogno. La sua insegnante gli mandò un biglietto spillato alla sua cartellina: i punti di forza di L: compassione, perseveranza, curiosità. Li scrissi su un cartoncino e lo attaccai allo specchio del bagno; a volte dimentichiamo che forza non è sinonimo di silenzio, e abbiamo bisogno di ricordarcelo mentre ci laviamo i denti.

C’è un ragazzo nella sua classe che sussulta come faceva la mia. Non parlano molto, ma si siedono insieme a pranzo senza decidersi. La settimana scorsa si sono scambiati mezzi panini e hanno dichiarato cugini mortadella e tacchino. Ho detto a Liam che aveva inventato la diplomazia. Mi ha chiesto se paga. Ho detto non in denaro. Ha detto che preferiva i soldi. Ho detto anch’io, e comunque, continua a inventare.

Mesi dopo la nostra scomparsa, un uomo in giacca e cravatta si è presentato al nostro vecchio palazzo con l’aria di chi ha guardato ore di video di formazione sull’empatia. Ha chiesto al padrone di casa se sapesse dove fossimo andati. Il padrone di casa ha alzato le spalle come fanno le persone quando non lo sanno davvero, e io gli avevo lasciato un biglietto di ringraziamento per non aver detto nulla . L’uomo se n’è andato. Un’altra lettera ha trovato la tavola calda ed è tornata indietro non recapitata. Il podcast ha trasmesso un approfondimento sul costo del favoritismo, ancora senza nome. Ben ha scritto un messaggio, sei stato coraggioso . Ho risposto, mi sono stancato . Lui ha risposto, lo stesso .

Questa è la vita: il sabato andiamo al mercato contadino e compriamo una cosa troppo costosa perché il rituale richiede sacrificio. Dico di no più spesso, così che il sì significhi qualcosa. Indosso ancora l’abito nero economico in certi posti: i vestiti non assolvono, e mi sta bene. Ho nuove scarpe da lavoro che non mi fanno vesciche: nere, con il velcro, più comode di qualsiasi dolore che abbia mai giustificato, e non mi faccio una piega quando le tolgo la sera. Liam ha imparato ad allacciarsi i lacci questa primavera, ma insiste per il velcro perché “la velocità è una specie di bellezza”.

L’ultima volta che ho visto i miei genitori era in una foto che non avevo scelto io: qualcuno mi aveva taggato per sbaglio. Sembravano più piccoli, come se il risentimento li avesse rosicchiati, con in mano un attestato con la scritta “Servizio apprezzato”. Non sono più affari miei. Prima erano solo affari miei: gestire i loro sbalzi d’umore come fossero libri contabili, bilanciare la loro crudeltà con la fattura del bisogno. Il silenzio è costoso, ma siamo pagati.

A volte ripenso a quel corridoio piovoso e allo schiaffo per aver comprato le scarpe. Se voglio, posso sentire di nuovo il sapore del metallo. Ricordo come la cintura trasformasse il tempo in qualcosa da sopportare invece che da vivere. Poi alzo lo sguardo e osservo i piedi di Liam – integri, sodi – correre verso il marciapiede, controllando in entrambe le direzioni senza che nessuno glielo dica, e lodo le sue scarpe per aver fatto ciò per cui sono state progettate: portare un bambino in un posto che valga la pena visitare.

La nostra prima sera nella nuova città accendemmo una candela: mia nonna mi insegnò a percepire l’aria che ci circondava. Non pregai ad alta voce, ma feci una promessa. Alla ragazza che si premette un sacchetto di piselli surgelati sul viso che le era stato detto di “riparare” per un matrimonio: non permetterò mai più a nessuno di inventare una versione dell’amore che richiede di sanguinare per essere rispettata. A Liam: ti comprerò le scarpe prima di chiunque altro, e se sceglierti deluderà chi definisce l’amore con fatture e inviti, allora la delusione è il cimelio che mi rifiuto di ereditare.

Quando la gente mi chiede come abbiamo fatto, come ce ne siamo andati, come viviamo in un posto con i nostri nomi sul contratto di locazione e nessun altro nome sulla posta, dico la verità: ce ne siamo andati in silenzio e poi abbiamo costruito rumorosamente. Non abbiamo rovinato nessuno. Siamo cresciuti più di loro. La distanza ha fatto ciò che le urla non possono. Il successo ha fatto ciò che le accuse non possono mai fare. La pace ha fatto ciò che bussare a porte familiari non avrebbe fatto.

Liam indossa le sue scarpe nuove al parco, e suonano coraggiose sul marciapiede. Io indosso Peace, e mi sta bene. Abbiamo già entrambi dei graffi, ed è proprio questo il punto.

Để lại một phản hồi